Autonomia na gestão fiscal estadual em debate: por que decisões federais estão repercutindo negativamente nas finanças estaduais.

Por Sarah Tarsila* e Lucas Pedrosa**

Campo Grande (MS) – A autonomia dos entes federados é de elevada importância para a organização político-administrativa do Estado Democrático de Direito. No caso brasileiro, essa autonomia – tendo como produtos o autogoverno e a autogestão – é garantida nos termos da Constituição Federal para as Unidades Federativas – isto é, aos estados, como também para os municípios.

Na história do Brasil, existiram diversos ciclos de fortalecimento do debate federativo com objetivo de se buscar o equilíbrio entre a autonomia dos estados e municípios desde que não gerem aumento do risco fiscal da União. É fato que na década de 80 a crise de endividamento estadual gerou significativo impacto no risco país e, como solução, houve a grande renegociação da dívida estabelecida pela Lei n° 9.496, de 1997.

Neste ínterim, seguido por um período de relativo equilíbrio das contas públicas nacionais, houve uma pressão por flexibilização das regras a partir de 2008 e que contribuiu, entre outros aspectos, com uma nova crise dos estados e dessa vez uma crise tanto de endividamento quanto de disponibilidade de caixa.

O Congresso Nacional editou leis no sentido de aplacar a situação deteriorada, tais como: a Lei Complementar n° 148, de 2014; a Lei Complementar n° 156, de 2016; e a Lei Complementar n° 159, de 2017.

Em que pese a louvável iniciativa de auxiliar estados em crise, as leis tinham como público principal estados com grande estoque de dívida. Em contraste, os estados que fizeram o “dever de casa”, possuindo um baixo grau de endividamento, apesar de estarem passando por um processo de crise de fluxo de caixa, não foram beneficiados no mesmo nível.

Na economia existe o conceito de “too big to fail”. É fácil entender porque os grandes endividados foram socorridos, afinal estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo podem ser considerados pelos formulados das respectivas legislações como “grandes demais para falir” (em uma tradução livre). No entanto, estados do Norte e do Nordeste, com baixo índice de endividamento, não foram contemplados na mesma proporção pelo auxílio do Congresso Nacional nos anos anteriores.

Neste diapasão, o debate mudou de patamar e é possível verificar o afinco com que a União e o Congresso tem se debruçado em uma saída para todos os estados, na mesma proporção. Sobre a questão, cabem alguns alertas, dentre os quais um dos principais é quanto à edição de leis federais que impactam significativamente na capacidade de investimento dos estados e municípios, seja com redução da receita ou aumento da despesa obrigatória de caráter continuado, sem a devida previsão de receita.

Nesse sentido, é nosso papel levantar os riscos gerados quando não são observados os princípios da autonomia dos entes federados, dentre eles, a possibilidade de gerir suas próprias finanças, sem necessariamente ser obrigado a arcar as consequências inesperadas de decisões alheias que suprimem receita ou criam despesa, tendo em vista a consecução do bem-estar social da população do seu território.

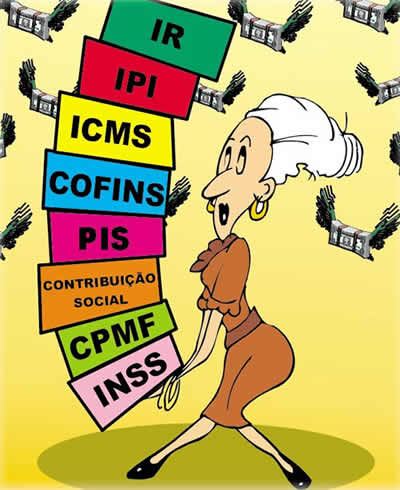

Dentre os diversos mecanismos federais que impactaram e impactam o orçamento estadual de forma negativa, é possível listar alguns que tiveram sua implementação nos últimos anos ou, ainda, para os que já existiam, uma majoração, como a definição de alíquotas máximas de tributos estaduais ou a estipulação nacional de pisos salariais.

Um grande desafio das gestões estaduais e municipais decorre hoje das Leis Complementares n° 192 e n° 194, de 2022, em que houve a redução das alíquotas de ICMS sobre os combustíveis, energia e comunicação.

Boa parte da arrecadação estadual de ICMS é oriundo do setor de combustíveis, energia e comunicação sendo uma receita fundamental para a implementação de políticas públicas estaduais de saúde, educação e segurança. A norma federal provocou uma redução substancial da arrecadação estadual, em montante calculado pelo COMSEFAZ de cerca de R$ 45 bilhões, e isso resultou em subfinanciamento das políticas estaduais, sem necessariamente indicar mecanismos claros e eficazes de contrapartida para as perdas de receita.

Ainda, não somente os Estados são penalizados mediante a medida: municípios, que usufruem do repasse de percentual do ICMS, acabam por ter perda de receita também. Assim, um problema fiscal foi criado em nível federal, porém, quem arca com as consequências dele são as entidades federadas: os estados e os municípios. Como chamamos no bom popular: é “fazer bonito com o chapéu dos outros”.

Salienta-se que a defesa aqui não é pelo aumento da carga tributária. Compreende-se que o brasileiro gasta o relevante percentual de cerca de um terço de sua renda pagando tributos (nossa carga tributária é de aproximadamente 1/3 do PIB). Mas o que se crítica é a tomada de decisões unilaterais sem a criação dos devidos mecanismos de compensação ou regras de transição para que os entes federados possam incluir em seus devidos planejamentos estratégicos e orçamento nos termos da legislação vigente. Afinal, os Estados possuem, de acordo com suas atribuições constitucionais, a obrigação de financiar políticas governamentais nas mais diversas áreas – e a consecução destes objetivos resta comprometida sem o devido recurso em caixa.

Além do mais, os Estados, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, possuem uma limitação orçamentária mais rígida que a União: quando da necessidade de financiamento “a toque de caixa”, para eventuais problemas orçamentários, a União pode emitir títulos públicos para adquirir com agilidade empréstimos no mercado. Todavia, os Estados não possuem essa ferramenta, tendo sempre que recorrer a um contrato de operação de crédito, quando necessário, com um elevado nível de burocracia até de fato conseguir fazer uso dos recursos.

Outrossim, a política de pisos salariais de categorias, decidida em nível federal, impacta também a discricionariedade e capacidade de investimento dos Estados. Assim, recursos que porventura estiveram no orçamento estadual direcionados a outros fins, como investimentos em infraestrutura por exemplo, necessitam, mediante o reajuste de pisos, ser realocados para despesa de folha – não por decisão do governo estadual ou com o planejamento adequado para este fim, mas por normatização federal sem prévia discussão com os gestores públicos dos entes federados.

Desta forma, os governos estaduais acabam lidando com incertezas não mensuráveis e sem tempo para sua adequação, além dos próprios desafios da gestão pública.

Por fim, faz-se aqui um apelo para que o Brasil deixe de ser conhecido como um gerador de “incentivos invertidos”. A “premiação” à má gestão pode se tornar um mecanismo perverso de desincentivo àqueles que se sacrificaram em prol da gestão eficiente dos recursos públicos. Assim, é fundamental que sejam implementadas regras e políticas federais que beneficiem os Estados que trabalharam arduamente pela sua solidez fiscal, isto é, aqueles que fizeram o “dever de casa” e cuidaram bem de suas contas.

Sarah Tarsila Andreozzi* –É Economista, mestra em Gestão Pública e atualmente ocupa o cargo de Secretária de Estado da Fazenda de Sergipe.

Lucas Pedrosa**–É mestre em Economia, professor universitário e Gestor Público de carreira.